Perchè definiamo l’Afghanistan una meraviglia?

Per quali ragioni questo infelice Paese sia divenuto l’immagine stessa della parola ingovernabile non è difficile da comprendere; ce lo dimostrano non solo i recentissimi sviluppi avvenuti in seguito al ritiro delle forze USA (agosto 2021), ma anche la sua storia passata: il territorio sul quale si estende l’Afghanistan è stato oggetto di contese territoriali da parte di diversi imperi ben prima della nascita del primo moderno Stato afgano (1747), e ha trascorso i secoli all’insegna di conflitti, occupazioni, spartizioni e rivoluzioni. In cosa può dunque risiedere la sua meraviglia?

Anche se non capita spesso di sentir parlare dell’Afghanistan per ragioni diverse dai vari problemi che lo affliggono, il suo territorio e i popoli che lo abitano possiedono meriti in abbondanza per prenotare un posto nella nostra curiosità.

Sorvegliato da alcune tra le cime più impervie al mondo e celato dall’onnipresenza di un deserto roccioso che sfida la vista per la restante metà del Paese, l’Afghanistan non rischia certo di deludere l’occhio del visitatore occidentale, tanto attratto dalla bellezza dei suoi originali paesaggi quanto poco consapevole, purtroppo, della sorprendete varietà culturale che essi propongono.

Una terra indomabile

Se Erodoto poteva affermare già nel II libro delle sue Storie che l’Egitto è un dono del Nilo, altrettanto presto farebbe uno straniero accorto a convincersi che l’Afghanistan è il regno dell’Hindu Kush.

Le sue pareti impervie coprono circa metà del territorio nazionale, e quasi mai, lungo il suo corso interno, il massiccio concede ai viandanti percorsi al di sotto dei 2.000 metri di quota.

Dato il gran numero di lingue che lo hanno sfidato, le traduzioni alla base del suo nome potranno anche essere difettose, ma non ci sono ragioni di dubitare che il massiccio avrà fornito nei secoli esempi in abbondanza, tra le colonne di schiavi che i predoni afgani trascinavano in patria al termine delle abituali razzie nell’Indostan, per meritarsi il nome di Assassino di indù.

Date le difficoltà di attraversamento che una barriera tanto colossale non può non comportare, estendendosi come fa per più di 500 miglia sulla direttrice nord-sud, da Mazar-i-Sharif a Kabul, e per quasi il doppio su quella ovest-est, da Herat e Jalalabad, l’ingombrante presenza nel centro dell’altipiano afgano di questa muraglia naturale ha sempre sbarrato al Paese la via per l’unificazione politica, condannandolo a un destino di frammentazione e lotte intestine.

Sono stati prima i travagli degli imperi circostanti, a metà Settecento, e poi le necessità della politica imperiale di Inghilterra e Russia, nell’Ottocento, a dare a questa vasta distesa di terra incastrata tra Iran, India, Cina e steppa la sua forma attuale.

In tutte le altre epoche precedenti, dal temo in cui le bellicose tribù che lo popolano tuttora pagavano tributo ai Re dei Re persiani, la regione è sempre stata poco più che la periferia degli imperi limitrofi, la frontiera lungo la quale il confine incerto del mondo conosciuto sfuma nel vasto ignoto, celato, a nord, dal mare di terre senza fine della steppa eurasiatica, e a ovest dalle rupi della montagna assassina.

Proprio dalle originarie provincie dell’impero persiano provengono i mille nomi di Ariana, Battriana, Sogdiana, Gandara, Corasmia, Dranghiana e Aracosia che hanno designato per secoli le terre che solo a partire dagli accordi siglati da inglesi e russi nel XIX secolo hanno assunto il nome unico che conosciamo oggi.

E sempre dalla Persia sono giunti in Afghanistan molti degli altri elementi fondamentali della sua cultura, come la scrittura, la fede musulmana e la rivelazione di una comune appartenenza tra i pashtu.

L’Afghanistan, infatti, non è mai stato considerato una cosa sola, se non dagli stranieri che, dovendo transitarvi per raggiungere le più fortunate terre che si estendono al di là dei suoi confini, non potevano certo ignorare le proprie difficoltà nel comprendere la realtà di un Paese in gran parte celato dietro le sue impervie montagne.

Al momento della comparsa degli europei, negli anni Trenta dell’Ottocento, l’idea stessa di Afghaniyat, di una comunanza di costumi e di destino, frutto insperato delle fortunate imprese militari intraprese settant’anni prima da un condottiero locale, era ancora in uno stato embrionale.

Attraverso gole senza fine, che il tempo ha scavato in silenzio per miglia e miglia, concedendone i segreti solamente a capre e aquile, i crepacci dell’Hindu Kush cedono infine il passo alle vaste distese aride che circondano il massiccio in ogni direzione, sulle quali la storia ha condannato 30 milioni di persone a un’esistenza di inclementi fatiche, nei deserti del sud-ovest così come nelle colline meno ingrate del nord.

Se i notiziari televisivi possono averci abituato alla vista di questo paesaggio lunare, che pure conserva sul nostro animo di stranieri un ascendente in gran parte intatto, difficilmente riusciremmo a non provare meraviglia per l’inaspettato susseguirsi di fiumi, laghi e, perfino, foreste che si celano qua e là, come al riparo da occhi non disposti alle fatiche della ricerca, e che i locali saprebbero indicarci in gran numero, seppur non senza diffidenza.

Un popolo inesauribile

E come potrebbe poi, un luogo tanto refrattario all’uniformità, non essere casa per una popolazione altrettanto policroma?

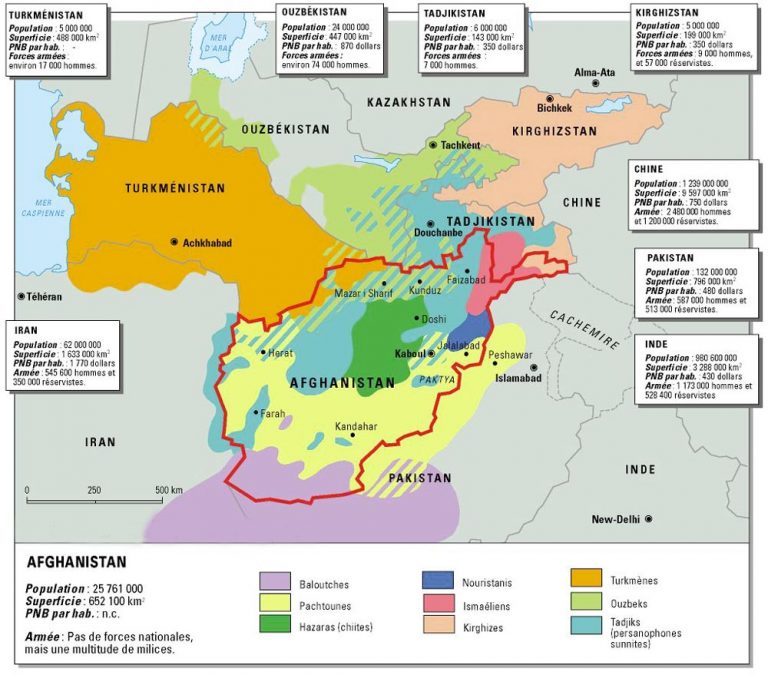

In base all’ultimo censimento disponibile (2019), la popolazione dell’Afghanistan conta infatti più di 38 milioni di persone, suddivise in diversi gruppi etnico-linguistici come i pashtun, i tagiki, gli uzbeki, gli hazara e molte altre minoranze, che nella durezza delle condizioni di vita e nella fede musulmana trovano i loro principali, e spesso unici, punti di convergenza.

L’Islam governa incontrastato il 99% della popolazione e, a riprova del perdurare dell’influenza persiana, un significativo 15% circa dei fedeli è di credo sciita, mentre metà circa della popolazione parla qualche tipo di dialetto iranico, il più delle volte pashtu o dari, le due lingue ufficiali del Paese.

Il pashtu in particolare possiede una tradizione letteraria di stupefacente durata; nei suoi caratteri sono scritte le poesie del Pata Khazana (Il tesoro nascosto), l’opera nazionale dell’Afghanistan, composta nel XVIII secolo dal grande poeta Khushal Khan Khattak, i cui versi immortali, incisi sulle labbra di ogni anziano, ci raccontano la vita del Paese a partire addirittura dall’VIII secolo.

Anche se durante l’età medievale l’influenza persiana fece in modo che fosse il dari, più strettamente legato al persiano rispetto al pashtu, ad assumere la posizione prominente, testimoniata da diverse opere epiche (principale delle quali è lo Shahnameh), con il tempo è stato proprio il pashtu ad assumere il ruolo di principale lingua veicolare.

Al pashtu, oppure, date le vicende storiche degli ultimi decenni, alla frazione della società afgana che esso identifica, appartengono non a caso tutte le principali opere della letteratura afgana contemporanea, da quelle di Sher Zaman Taizi, suo indiscusso capostipite, fino a quelle, più recenti, di Khaled Hosseini.

è insensato, oltre che pericoloso, tutto questo dire io sono tagiko, tu sei pashtun, lui è hazara e lei è uzbeka. Siamo tutti Afghani, questa è la cosa che conta. Ma quando un gruppo domina sugli altri per tanto tempo… C’è disprezzo, rivalità. Ecco che cosa c’è. È sempre stato così.

Khaled Hosseini Tweet

Le condizioni che hanno provocato la perdurante frammentazione politica che ha dominato la storia afgana fino al XIX secolo hanno infatti incoraggiato lo sviluppo di una cultura straordinariamente diversificata, vivace e a forte dimensione locale, non diversamente, in fondo, da quanto accaduto, sia pure in forma diversa, nel nostro Paese.

Perfino a tavola l’Afghanistan riesce a sorprendere l’italiano, decisamente pretenzioso su un campo nel quale, una volta tanto, il possesso di imponenti alture non costituisce di per sé un vantaggio.

Alla luce di questo, è senz’altro difficile resistere alla meraviglia di tanta varietà etnica e culturale, in un Paese così ostile all’insediamento permanente, e i cibi che gli afgani riescono a preparare, pur nella limitatezza di quanto il loro territorio offra alla loro fantasia, offrono ulteriori argomenti anche agli occhi più increduli.

Non c’è villaggio dove, al termine di un lungo cammino, non ci verrebbe offerto il ristoro di pane Lavash e stufato di agnello (Palau-i-Shahee), preannunciato dal profumo di polpette di carne e ceci (Kofta Nakhod) che vibra acuto per ogni strada del Paese. E se abbiamo la fortuna di capitare in qualche circostanza di festa, potremmo assaporare anche i gustosissimi ravioli Ashak o Mantu.

Durante le faticose giornate di cammino potremmo sederci su un muro a secco e rifocillarci con latte di capra e ottimo yogurt, e per poche monete potremmo fare il pieno di uva, melograni e meloni, o di spezie con le quali lasciare un ricordo della nostra gratitudine alle famiglie locali per la loro ospitalità.

La ricchezza sommersa dell'Afghanistan

Ma per molti versi, sono proprio i dettagli della vita economica afghana a destare la meraviglia, in coloro che si addentrano nella realtà di questo Paese per la prima volta.

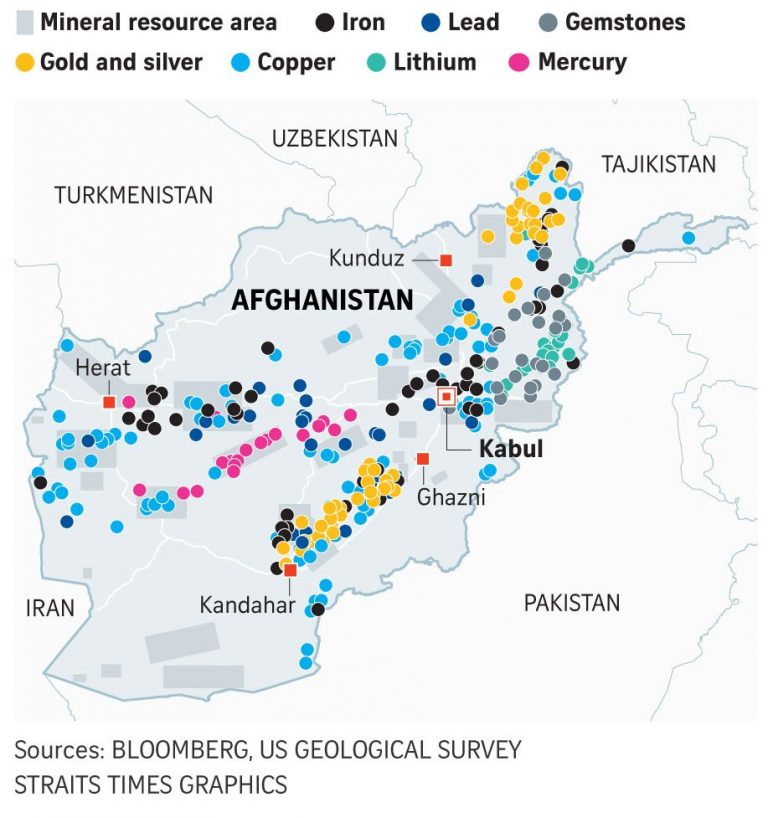

Durante la guerra che per dieci anni (1979-89) combatterono contro le indomite tribù dell’altipiano, i sovietici scoprirono che il sottosuolo dell’Hindu Kush è ricchissimo di minerali rari, oggi molto ricercati dalle industrie dell’alta tecnologia; ma come sempre nella storia di questo sfortunato luogo, purtroppo, le difficoltà poste dalla natura e la mancanza di un potere centrale capace di imporre l’ordine nelle provincie e di scongiurare infiltrazioni esterne, hanno impedito a lungo all’Afghanistan di potersi servire del tesoro che giace nel proprio sottosuolo.

Solo a partire dal 2007 è stato possibile avviare seri progetti di estrazione, grazie ai quali, nel debito tempo, l’Afghanistan avrebbe potuto finalmente fornirsi di una base sulla quale costruire un sistema produttivo capace di alleviare la condizione di estrema miseria nella quale versa quasi tutta la sua popolazione, aiutando anche il resto del mondo ad alleviare la propria dipendenza, in questo settore, dal monopolio cinese.

Ma ancora una volta la debolezza politica del Paese ha rimesso ogni cosa in discussione, perché il ritorno al potere dei Talebani, con la brusca interruzione degli aiuti umanitari che ha comportato, ha messo seriamente in discussione la prosecuzione dei progetti di estrazione, particolarmente costosi e complessi su un territorio rotto e ostile come quello afgano.

Capace di uscire indenne da ogni crisi, dando prova di una capacità di resistenza che possiede davvero del meraviglioso, si è dimostrata essere l’industria del papavero da oppio, che rappresenta il principale export del Paese.

L’Afghanistan, o per meglio dire le sue strette piane settentrionali, soddisfa da solo l’80% della domanda di oppio mondiale, garantendo ricavi annuali vertiginosi (tra i 100 ed i 400 milioni di dollari all’anno) ai proprietari delle piantagioni, i Talebani.

Il traffico di oppiacei, soprattutto quello di eroina, è sempre stato una delle fonti principali di liquidità dei Talebani, anche negli anni di esilio seguiti all’intervento americano (2001), e ancor prima che per la prima volta si issassero al potere (1992). Come ha detto Saviano, durante il conflitto con gli americani, “le pallottole che i Taliban sparavano sugli americani erano acquistate con i soldi degli eroinomani dell’Occidente”.