Erano le 11 di mattina; chiacchieravo allegramente con un’amica. A differenza mia, lei è una lettrice professionista. Una vera autorità in fatto di narrativa. Essendo il grande classico del filone distopico, uno dei più fortunati del XX secolo, al quale deve non poco materiale, 1984 non è certo un libro che richiede presentazioni. La pallida Londra di Winston, priva di colore e piena di degrado, con le strade animate soltanto dal mulinare della carta al vento e le cicatrici della guerra ben visibili sulle facciate di ogni edificio, ci suonava quasi come una profezia. Quelle strade mutilate sarebbero presto divenute familiari a tutti noi.

I russi erano al loro secondo giorno di offensiva in Ucraina, e i macabri conteggi delle vittime non intendevano certo attendere i tempi delle operazioni, che peraltro si sono rivelate ben più estese di quanto chiunque avesse previsto. Anziché limitatasi a invadere l’Ucraina dell’est, là dove sorgono le due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, Putin ha lanciato un’offensiva totale, attaccando il Paese da ogni possibile direzione, nell’intento, pare evidente, di impossessarsi con rapidità dei centri nevralgici del Paese. La guerra era tornata in Europa, e ce l’avevano portata i russi, come nei film di serie B degli anni ‘80.

Attenuatosi, almeno momentaneamente, il richiamo della virologia, il mondo sta riscoprendo l’attualità della scienza politica e della strategia militare. Giacché non fanno certo difetto, né per numero né per capacità, lasceremo alle fonti competenti di occuparsi della consistenza dei caduti e delle cifre degli sfollati, con l’augurio però che, placata con la sete di numeri il digiuno dei fatti, possano smettere di dimenticarsi che anche gli ucraini possiedono un esercito, che si sta battendo bene, sia pure su posizioni sempre più precarie.

Il 23 febbraio, disonorando il proprio Paese dinanzi alla storia e al mondo intero, mentendo senza alcun ritegno, per giorni e giorni, su un ritiro che non è mai neppure iniziato, Putin ha annunciato al resto del pianeta le motivazioni alla base della sua decisione di battezzare nel sangue una nuova stagione nei rapporti internazionali, una stagione nella quale il diritto alla propria autodeterminazione da parte di un Paese che ha avuto la sola sfortuna di erigere la propria capitale a meno di mezzo continente di distanza dalla Piazza Rossa deve tornare a essere deciso dal Cremlino e dal suo trono. Se poi, in aggiunta ai capricci della geografia, il Paese in questione si ritrova a patire anche di qualche continuità culturale, presente o passata, con la Madre Russia, e noncurante di questo osa decidere, sia pure non senza contraddizioni, di appartenere al campo democratico della cartina politica, la soluzione, agli occhi del Gendarme moscovita, non può che essere una sola.

In un discorso raggelante, che non è riuscito a convincere a pieno neppure gli stessi cittadini russi della fondatezza di un intervento militare del tutto privo delle motivazioni umanitarie e difensive avanzate dal suo fautore, Putin ha dichiarato l’inizio di una spedizione militare speciale, diretta non contro l’Ucraina, ma contro il suo governo, colpevole di neonazismo e genocidio ai danni dei cittadini russofoni da ben otto anni.

Con affermazioni che solo la nitidezza delle immagini permette di distinguere dagli istrionismi del XX secolo, Putin ha affermato che la Russia è stata tradita nella sua buonafede, che i trattati di amicizia firmati con Washington all’indomani del crollo del comunismo non sono serviti ad altro che a permettere all’Occidente di approfittarsi del popolo russo; che nel momento in cui la Russia si è indebolita, la NATO ha rinnegato le sue stesse affermazioni, avanzando ai confini della Russia senza alcuna considerazione per la sua sicurezza; che alla volontà del Cremlino di rispettare la sovranità degli Stati sorti dalla decomposizione dell’URSS è stata resa vana dalla sete di potere dell’Occidente.

Vibrando una stoccata dopo l’altra, Putin accusa l’Occidente di slealtà, di doppiogiochismo e di violenze persino ai danni dei propri alleati europei. Con un ultimo fendente schianta infine Washington al livello della Germania nazista; in entrambi i casi Mosca cercò di evitare la guerra a ogni costo, in entrambi i casi le proposte provennero da Occidente, e in entrambi seguì il tradimento, e il prezzo della vittoria fu colossale. Ogni nazione ha il suo totem, l’evento storico intorno al quale la comunità nazionale riesce a fare fronte comune, superando le proprie divisioni; la Francia ha la Gran Rivoluzione, la Russia la Grande Guerra Patriottica, l’Italia i mondiali di calcio del 1982 (oppure il Rinascimento, quando se ne ricorda, o la Resistenza, quando proprio si sforza).

Richiamato ogni russo al sacro nazionalismo, viene finalmente la volta del motivo dell’invasione. Sommerso in questo mare di verità a metà, trascinato dalle menzogne e dalle montature, è però affermato in modo affrettato, quasi implicito, come si fa con le cose ovvie, o con quelle scomode. L’Ucraina non è nominata direttamente, ma Putin parla prima di territori adiacenti, e subito dopo di nostri territori storici da riportare sotto il controllo russo per prevenire la creazione di un’anti-Russia, controllate da Washington, armata fino ai denti e pronta a colpire il popolo russo.

L’Ucraina, dunque, appartiene alla Russia, come un’unghia del piede della gloriosa madrepatria. L’Ucraina è retta da un governo dittatoriale, illegittimo, ultranazionalista, militarista e neonazista, che ha strappato il potere al popolo con un colpo di Stato nel 2014, e lo ha mantenuto attraverso saccheggi e genocidi, genocidi di milioni di persone, che possono sperare solamente nella Russia, dice Putin. Questi autentici terroristi sono sostenuti attivamente dalla NATO, che vuole controllare il Paese, e soprattutto, si preparano a colpire il popolo russo, anche con armi nucleari, naturalmente.

Sorprendentemente, quello che rischia di essere il discorso più gravido di conseguenze del nostro tempo, si chiude in una maniera abbastanza pallida. Lungi dal soffiare sulle braci sempre calde del nazionalismo russo, Putin si rifugia in un misto di idealismo internazionalista e politica d’azzardo, affermando che anche i separatisti del Donbass hanno diritto all’autodeterminazione, e che la guerra è ancora evitabile, se le forze armate ucraine accettano di non ostacolare l’operazione militare speciale, il cui unico scopo è riportare l’ordine e l’armonia tra russi e ucraini e assicurare i criminali del governo di Kiev alla giustizia (russa, naturalmente). Peccato che sia proprio tra le fila dei militari che quegli ultranazionalisti e neonazisti che Putin afferma essere il bersaglio unico della sua operazione sono più forti e influenti…

Certamente no, ma non per questo siamo in grado di smentire Eschilo. La verità, in guerra, è sempre la prima vittima. E neppure nelle discussioni più serene si ha mai il lusso di vedere contrapposte da un lato sole ragioni e dall’altro torti soltanto; ad avere ragione è chi possiede più ragioni. È vero che in seguito alla caduta dell’URSS Russia e Occidente firmarono dei trattati nei quali gli USA si impegnavano a non inglobare nella NATO gli Stati dell’est Europa, ed è innegabile che questi impegni non siano stati mantenuti, dal momento che, a eccezione di Bielorussia, Moldavia e Ucraina, tutti gli ex satelliti sovietici sono confluiti all’interno dell’Alleanza. Dal momento che la NATO ha sempre avuto una funzione antirussa, neppure le preoccupazioni di Mosca sulla propria sicurezza si possono dire completamente fuori luogo.

Tuttavia, la NATO esiste sin dal 1949, e in tutti questi anni non ha mai tentato di recare offesa alla Russia. E per quali che possano essere le sensazioni da essa paventate delle numerose esercitazioni condotte dai Paesi NATO a ridosso dei propri confini, il comportamento della Russia non fu affatto diverso, finché durò il Patto di Varsavia, che peraltro mostrava gli stessi limiti della NATO, di fronte a iniziative non squisitamente difensive. Sull’onda emotiva dell’11 settembre, nel 2001 gli alleati europei accettarono di prendere parte alla spedizione militare in Afghanistan, benché non nascosero il proprio scetticismo nei confronti della guerra al terrore, che essi avrebbero preferito condurre come un’operazione di intelligence; tuttavia, con la sola eccezione dei britannici, essi rifiutarono di prestare nuovamente supporto a Bush Jr in Iraq nel 2003. Le truppe dei Paesi NATO misero piede in Iraq solamente dopo il termine ufficiale delle operazioni di guerra, come forze di peace keeping, e dietro mandato ONU, non risoluzioni dell’Alleanza. Dopo il 2003 nessuno può affermare o ritenere, in onestà, che la NATO possa davvero fungere da braccio armato americano, né, visti i tagli ai budget militari effettuati da governi di ogni colore, nell’Europa degli ultimi trent’anni, è davvero verosimile che un uomo al potere da altrettanto tempo possa davvero ritenere che essa costituisca una minaccia esistenziale per la Russia.

Quanto all’espansione della NATO, è vero che essa era stata inizialmente esclusa consensualmente, con degli accordi diretti tra Russia e Stati Uniti, e che poi quest’impegno è stato disatteso nei fatti, ma ciò non è avvenuto all’insegna di alcun imperialismo, da parte di Washington, che anzi avrebbe preferito grandemente non dover assumere ulteriori impegni militari nel Vecchio Continente. Se l’espansione della NATO è avvenuta nonostante i trattati, è perché sono stati gli stessi ex satelliti a richiedere di far parte dell’Alleanza antirussa, temendo di averne tutte le ragioni di guardarsi dall’insidioso vicino. E se Bielorussia, Moldavia e Ucraina non sono entrate a loro volta nell’Alleanza è perché hanno trascorso la maggior parte degli anni Novanta e Duemila sotto l’egida di oligarchie filorusse che avevano tutto da perdere dall’entrata dei propri Paesi nel sistema democratico occidentale.

E si può forse ritenere che un politico consumato come Putin possa ignorare il fatto che sia il pragmatismo, vale a dire l’accettazione della realtà di fatto, a costituire l’unica legge inderogabile dei rapporti tra le nazioni? Nell’ottobre del 1944, a Mosca, Churchill riuscì a negoziare con Stalin quello che forse si può considerare il più bizzarro accordo della storia dei trattati internazionali. L’accordo, che fu poi detto delle percentuali, intese determinare le sfere d’influenza di Gran Bretagna e Unione Sovietica nei Balcani attraverso una quantificazione della stessa in percentuali. Romania: 90% Russia, 10% Inghilterra; Grecia: 10% Russia, 90% Inghilterra; Jugoslavia e Ungheria: 50-50; Bulgaria: 75-25. Benché Stalin non mosse alcuna remora alle proposte di Churchill, l’accordo non ebbe alcun valore pratico, perché non prese in minima considerazione le forze interne agli Stati balcanici e perché pretese di quantificare un concetto di per sé astratto come l’influenza politica e di poterlo determinare semplicemente scrivendolo in numeri. Stalin, è vero, si astenne dall’intervenire in soccorso dei comunisti nella guerra civile greca, ma è vero anche che Londra non riuscì comunque a esercitare alcun controllo reale sul Paese, che qualche tempo dopo l’Ungheria cadde sotto il controllo sovietico e che la Jugoslavia se ne sfilò di propria iniziativa.

I trattati internazionali possono condizionare il corso degli eventi, ma non certo dare ad essi forma da soli, quando la realtà politica su cui sono chiamati a intervenire marcia in tutt’altra direzione. È difficile ritenere davvero che Putin potesse ignorare i limiti dei trattati sull’espansione della NATO, mentre il suo Paese non era in grado di mantenere il controllo politico e militare che solo gli aveva consentito di mantenere in vita il proprio impero, o era intento a terrorizzare i Paesi vicini con campagne di riarmo sempre più estese.

La bandiera che sventola in cima al Cremlino non sarà tornata quella di un tempo, ma tutte le affermazioni di Putin sull’esistenza di una Nuova Russia, intenzionata ad operare su un piano di parità con gli Stati sorti negli anni 90, a questo punto, non possono davvero più confondere nessuno: è evidente che il clima politico all’interno delle segrete stanze di Mosca non è cambiato poi molto, negli ultimi trent’anni. L’inno nazionale avrà anche mutato strofe e rime, ma nel cuore della vecchia guardia sovietica risuonano gli stessi motivi del più classico nazionalismo moscovita: ogni territorio il cui confine sia in qualche modo riconducibile a quello russo, presente o passato che sia, non può, volente o meno, che chiamarsi Russia di cognome.

E così, nel volgere di poche ore, con un intervento preparato con spregiudicatezza da mesi, come bastano a rendere evidente le sole dimensioni dell’operazione, Putin è riuscito a restaurare il diritto alla guerra in Europa, ad accusare di imperialismo fascista l’aggredito e a sbattere in faccia all’Unione Europea l’ennesima riprova della sua insignificanza politica in ogni contesto che non si limiti all’economia. Bel colpo di scena, tavarish. Calato il sipario (almeno momentaneamente) sull’atto pandemico, la tragedia del nostro tempo sentiva davvero il bisogno di un nuovo climax drammatico, ora che il vecchio andava scemando di intensità. Senso del ritmo impeccabile.

Certamente no, ma non per questo siamo in grado di smentire Eschilo. La verità, in guerra, è sempre la prima vittima. E neppure nelle discussioni più serene si ha mai il lusso di vedere contrapposte da un lato sole ragioni e dall’altro torti soltanto; ad avere ragione è chi possiede più ragioni. È vero che in seguito alla caduta dell’URSS Russia e Occidente firmarono dei trattati nei quali gli USA si impegnavano a non inglobare nella NATO gli Stati dell’est Europa, ed è innegabile che questi impegni non siano stati mantenuti, dal momento che, a eccezione di Bielorussia, Moldavia e Ucraina, tutti gli ex satelliti sovietici sono confluiti all’interno dell’Alleanza. Dal momento che la NATO ha sempre avuto una funzione antirussa, neppure le preoccupazioni di Mosca sulla propria sicurezza si possono dire completamente fuori luogo.

Tuttavia, la NATO esiste sin dal 1949, e in tutti questi anni non ha mai tentato di recare offesa alla Russia. E per quali che possano essere le sensazioni da essa paventate delle numerose esercitazioni condotte dai Paesi NATO a ridosso dei propri confini, il comportamento della Russia non fu affatto diverso, finché durò il Patto di Varsavia, che peraltro mostrava gli stessi limiti della NATO, di fronte a iniziative non squisitamente difensive. Sull’onda emotiva dell’11 settembre, nel 2001 gli alleati europei accettarono di prendere parte alla spedizione militare in Afghanistan, benché non nascosero il proprio scetticismo nei confronti della guerra al terrore, che essi avrebbero preferito condurre come un’operazione di intelligence; tuttavia, con la sola eccezione dei britannici, essi rifiutarono di prestare nuovamente supporto a Bush Jr in Iraq nel 2003. Le truppe dei Paesi NATO misero piede in Iraq solamente dopo il termine ufficiale delle operazioni di guerra, come forze di peace keeping, e dietro mandato ONU, non risoluzioni dell’Alleanza. Dopo il 2003 nessuno può affermare o ritenere, in onestà, che la NATO possa davvero fungere da braccio armato americano, né, visti i tagli ai budget militari effettuati da governi di ogni colore, nell’Europa degli ultimi trent’anni, è davvero verosimile che un uomo al potere da altrettanto tempo possa davvero ritenere che essa costituisca una minaccia esistenziale per la Russia.

Quanto all’espansione della NATO, è vero che essa era stata inizialmente esclusa consensualmente, con degli accordi diretti tra Russia e Stati Uniti, e che poi quest’impegno è stato disatteso nei fatti, ma ciò non è avvenuto all’insegna di alcun imperialismo, da parte di Washington, che anzi avrebbe preferito grandemente non dover assumere ulteriori impegni militari nel Vecchio Continente. Se l’espansione della NATO è avvenuta nonostante i trattati, è perché sono stati gli stessi ex satelliti a richiedere di far parte dell’Alleanza antirussa, temendo di averne tutte le ragioni di guardarsi dall’insidioso vicino. E se Bielorussia, Moldavia e Ucraina non sono entrate a loro volta nell’Alleanza è perché hanno trascorso la maggior parte degli anni Novanta e Duemila sotto l’egida di oligarchie filorusse che avevano tutto da perdere dall’entrata dei propri Paesi nel sistema democratico occidentale.

E si può forse ritenere che un politico consumato come Putin possa ignorare il fatto che sia il pragmatismo, vale a dire l’accettazione della realtà di fatto, a costituire l’unica legge inderogabile dei rapporti tra le nazioni? Nell’ottobre del 1944, a Mosca, Churchill riuscì a negoziare con Stalin quello che forse si può considerare il più bizzarro accordo della storia dei trattati internazionali. L’accordo, che fu poi detto delle percentuali, intese determinare le sfere d’influenza di Gran Bretagna e Unione Sovietica nei Balcani attraverso una quantificazione della stessa in percentuali. Romania: 90% Russia, 10% Inghilterra; Grecia: 10% Russia, 90% Inghilterra; Jugoslavia e Ungheria: 50-50; Bulgaria: 75-25. Benché Stalin non mosse alcuna remora alle proposte di Churchill, l’accordo non ebbe alcun valore pratico, perché non prese in minima considerazione le forze interne agli Stati balcanici e perché pretese di quantificare un concetto di per sé astratto come l’influenza politica e di poterlo determinare semplicemente scrivendolo in numeri. Stalin, è vero, si astenne dall’intervenire in soccorso dei comunisti nella guerra civile greca, ma è vero anche che Londra non riuscì comunque a esercitare alcun controllo reale sul Paese, che qualche tempo dopo l’Ungheria cadde sotto il controllo sovietico e che la Jugoslavia se ne sfilò di propria iniziativa.

I trattati internazionali possono condizionare il corso degli eventi, ma non certo dare ad essi forma da soli, quando la realtà politica su cui sono chiamati a intervenire marcia in tutt’altra direzione. È difficile ritenere davvero che Putin potesse ignorare i limiti dei trattati sull’espansione della NATO, mentre il suo Paese non era in grado di mantenere il controllo politico e militare che solo gli aveva consentito di mantenere in vita il proprio impero, o era intento a terrorizzare i Paesi vicini con campagne di riarmo sempre più estese.

La bandiera che sventola in cima al Cremlino non sarà tornata quella di un tempo, ma tutte le affermazioni di Putin sull’esistenza di una Nuova Russia, intenzionata ad operare su un piano di parità con gli Stati sorti negli anni 90, a questo punto, non possono davvero più confondere nessuno: è evidente che il clima politico all’interno delle segrete stanze di Mosca non è cambiato poi molto, negli ultimi trent’anni. L’inno nazionale avrà anche mutato strofe e rime, ma nel cuore della vecchia guardia sovietica risuonano gli stessi motivi del più classico nazionalismo moscovita: ogni territorio il cui confine sia in qualche modo riconducibile a quello russo, presente o passato che sia, non può, volente o meno, che chiamarsi Russia di cognome.

E così, nel volgere di poche ore, con un intervento preparato con spregiudicatezza da mesi, come bastano a rendere evidente le sole dimensioni dell’operazione, Putin è riuscito a restaurare il diritto alla guerra in Europa, ad accusare di imperialismo fascista l’aggredito e a sbattere in faccia all’Unione Europea l’ennesima riprova della sua insignificanza politica in ogni contesto che non si limiti all’economia. Bel colpo di scena, tavarish. Calato il sipario (almeno momentaneamente) sull’atto pandemico, la tragedia del nostro tempo sentiva davvero il bisogno di un nuovo climax drammatico, ora che il vecchio andava scemando di intensità. Senso del ritmo impeccabile.

Per quali ragioni il governo di Mosca ha giudicato accettabile perfino imbarcarsi sulle imprevedibili acque della guerra per imporre all’ex satellite il proprio volere? Davvero due provincie ribelli ormai ridotte in macerie possono possedere un valore tanto elevato per il Cremlino?

Di tutta questa confusa vicenda, questo è decisamente il primo punto su cui fare chiarezza. Che vi siano, solo o anche, motivi di natura economica, dietro la decisione di Putin, è in realtà cosa assai poco rilevante. L’economia ucraina, pur essendo, nel complesso (e nonostante tutto) in espansione, non possiede alcun tipo di risorsa della quale la Russia sia priva, tanto più dopo essere stata privata della Crimea.

L’unica cosa, nelle vaste distese dell’Ucraina, che avesse potuto ingolosire Mosca era infatti Sebastopoli, che il Cremlino si è prontamente infilata in tasca, non a caso, già nel 2014. Sebastopoli è un porto perfettamente attrezzato, dal tonnellaggio notevole sia in entrata che in uscita e, cosa da non sottovalutare, si affaccia su acque accessibili tutto l’anno, a differenza degli altri grandi porti della Russia europea (San Pietroburgo e Arcangelo). La sua posizione avanzata permette inoltre, a chi ne detiene il controllo, di intercettare la maggior parte dei convogli mercantili che attraversano per lungo il corso del Mar Nero, riducendo quindi il volume di quelli in grado di affluire nei porti dei Paesi circostanti, situati in posizioni più arretrate, e diminuendo in tal modo non solo l’approvvigionamento di risorse degli Stati limitrofi ma anche il volume di imposte da essi esigibile.

Senza contare il fatto che Sebastopoli è anche una grande base navale e, attraverso Kerch, Krasnodar e Novorossijsk, è ben collegata anche con il Caucaso, eterno fronte aperto della sicurezza nazionale russa.

A parte la Crimea, di cui Kiev non controlla più neppure un millimetro da anni, l’economia ucraina è praticamente una versione ridotta di quella russa. I suoi settori di punta erano quello estrattivo e metallurgico, l’ingegneria delle grandi opere, la chimica e l’agricoltura, storico fiore all’occhiello della bilancia dei pagamenti ucraina addirittura dai tempi antichi. Poiché tuttavia il principale partner economico del Paese era proprio la cara Madre Russia, non essendo l’industria ucraina nelle condizioni di poter competere con quella dei Paesi UE, gli eventi del 2014, con l’occupazione della Crimea e la rivolta del Donbass, hanno provocato una complessa crisi economica, i cui effetti perdurano tuttora.

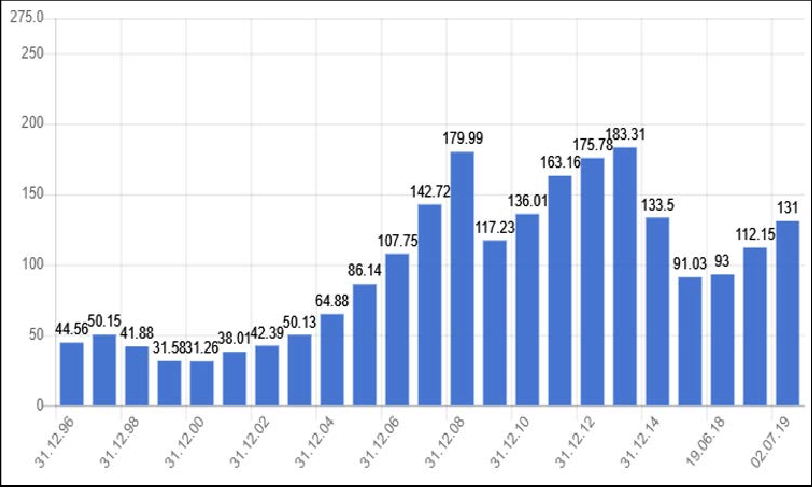

A un’economia sommersa che già in precedenza, negli anni migliori, raggiungeva un volume pari a circa al 40% del PIL nazionale, la ribellione del Donbass ha aggiunto un crollo di circa il 40% della produzione industriale e delle esportazioni. Donetsk e Lugansk, infatti, erano snodi nevralgici delle rotte commerciali ucraine, e anche due dei principali centri manifatturieri del Paese. Così, dopo un periodo di crescita a tratti anche vorticosa, iniziato nel 2000, che molto ha dovuto anche al basso prezzo del gas russo, la crisi finanziaria del 2008 e poi quella politica del 2014 hanno ricacciato l’Ucraina in una severa recessione.

Dunque, anche volendo, da rapinare resta ben poco. Rimane solamente un notevole capitale politico, la realizzazione di una visione. Agli occhi di Putin, e senz’altro a quelli di molti altri russi, anche all’interno dei confini ucraini, l’Ucraina, pur un’entità diversa dalla Russia, appartiene a questa, perché condivide con essa un comune destino, ortodosso e panslavo. È questo che si intende comunemente quando si fa riferimento al nazionalismo russo: la ferma convinzione dei russi di essere il popolo eletto a guidare gli slavi e le genti eurasiatiche alla conquista di un posto di primo piano tra le grandi nazioni del mondo. In una parola, Putin vuole la riunificazione dell’Ucraina alla Russia, per il semplice fatto che, a suo modo di vedere, quello è il posto dell’Ucraina. Tutte le eventuali considerazioni strategiche, pur doverose, vengono in second’ordine rispetto a questo idealismo, che possiamo certamente definire imperialistico. A questa visione il passato zarista e sovietico ha fornito senz’altro precedenti concreti, ma in fondo essa trae la propria giustificazione da essa stessa; si tratta infatti di una convinzione radicata nella cultura russa fin dai suoi albori, e certo incoraggiata anche dalla geografia stessa della Russia, con le sue sterminate distese prive di confini certi e di ripari sicuri.

Più che sui rapporti politici tra le due nazioni, peraltro filtrati, per secoli interi, dagli interessi di potenze straniere (come i khanati mongoli e il granducato di Polonia-Lituania), è sull’evoluzione della cultura russa che il curioso dovrebbe concentrare lo sguardo. Egli scoprirebbe per esempio che Gogol, pur essendo nato e cresciuto in ucraina, ha scritto in russo ognuno dei suoi lavori, e per questo è sempre stato considerato uno scrittore russo. E chiunque viaggiasse per le città ucraine si renderebbe presto conto che molto spesso non vi è alcuna continuità tra lingua parlata e sentimenti di appartenenza nazionale; ad est del Dnepr la lingua e la cultura russa sono molto forti, eppure ad essersi ribellate a Kiev chiedendo l’annessione alla Russia sono state solamente metà delle cittadine degli oblast (province) di Donetsk e Lugansk. Senza contare poi che la maggior parte della popolazione parla fluentemente sia russo che ucraino fin dalla più tenera età, avendo spesso parenti di una e dell’altra lingua. Dunque tracciare una chiara distinzione tra le due nazionalità non è affatto semplice; quel che si può dire è solamente che esiste un’Ucraina dalle forme più simili alla Mitteleuropa e una più somigliante alla Russia, ossia che delle differenze esistono, ma, al di fuori dei temi prettamente politici, non è davvero possibile parlare di confini e perimetri.

Queste motivazioni di ordine culturale corrono tuttavia il rischio di celarne un’altra, parimenti presente, e specificatamente politica: il sogno personale di Putin di apporre la sua firma alla restaurazione imperiale nazionale; il suo desiderio di ricavarsi un posto nel pantheon della storia russa al fianco di Ivan il Terribile, Caterina la Grande, Pietro il Grande e Stalin come restauratore della potenza internazionale del proprio Paese.

Pur essendosi svincolata dal controllo politico russo in seguito al crollo dell’Unione Sovietica, nel 1991, l’indipendenza ucraina non è mai riuscita a posarsi su basi solide. Lo stato di disordine in cui versava la Russia negli anni Novanta fu tale da impedirle qualsiasi reale proiezione di influenza, perfino su Stati ad essa molto vicini, per geografia, cultura e interessi economici. Le vicende interne a Russia e Ucraina continuarono a rimanere estremamente simili anche dopo il 1991. Esattamente come era avvenuto in Russia, negli anni Novanta il crollo del sistema di potere comunista, incentrato sulla messa al bando di ogni altro partito, sulla sovrapposizione delle istituzioni del partito a quelle dello Stato e sul ferreo controllo dell’economia da parte del potere politico, crollò quasi di punto in bianco, seminando la confusione nel Paese. Sempre come in Russia, l‘Ucraina fu costretta a privatizzare le sue principali imprese, tutte dirette in precedenza dallo Stato, che ormai non era più in grado di controllarle né di garantire i fondi necessari alla loro continuità d’esercizio. Poiché nei Paesi socialisti non era mai esistito alcun vero mercato, nessuno in Ucraina possedeva il capitale necessario ad acquisire il controllo delle vecchie industrie di Stato, che sarebbero quindi cadute sotto il controllo di stranieri (o della malavita, che agendo al di fuori dell’economia legale, aveva da tempo create un sistema di mercato proprio). La corruzione, endemica in ogni regime socialista (come in ogni sistema nel quale nomine e favori costituiscono le sole vie d’uscita dalla precarietà), e la necessità di garantire qualche forma di continuità al sistema economico nazionale, del tutto incapace di reggere alla penetrazione delle economie occidentali ma ritenuto indispensabile a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di una popolazione troppo povera per affidarsi ai prodotti occidentali, spinsero l’Ucraina ad adottare la stessa scelta della Russia: il sistema oligarchico.

L’assenza di condizionamenti russi non era infatti una situazione destinata a durare. Non appena Putin ebbe consolidato il proprio potere e riportato la Russia all’ordine, gli occhi del Cremlino tornarono a volgersi verso l’Ucraina, rapaci come sempre. Tornata la Russia sulla scena internazionale dopo un decennio di caos, la questione dell’indipendenza da Mosca si pose per davvero per Kiev solo a partire dagli anni 2000.

Il miglioramento della situazione economica in conseguenza delle riforme degli anni precedenti, e l’esempio degli altri ex satelliti sovietici, che stavano trovando una rapida accoglienza all’interno dell’UE, spingono anche l’Ucraina verso una convinta occidentalizzazione. Anche se l’economia e la politica riescono ad essere liberalizzate solo parzialmente, le urne confermano la prospettiva europeista nel 2010, quando decretano presidente il filoccidentale Yushchenko, già alto funzionario della banca centrale del Paese.

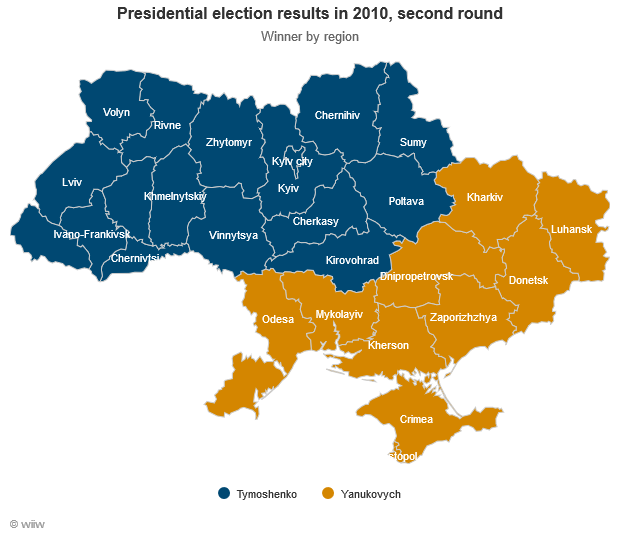

Le difficoltà economiche che iniziano ad attanagliare l’Ucraina a partire dal 2008, quando la crisi finanziaria internazionale irrompe nel Paese, spingono l’elettorato, soprattutto quello maggiormente legato per cultura alla Russia, su posizioni più conservatrici, e così nel 2010 è il filorusso Yanukovych a ottenere il plauso delle urne, con un programma teoricamente europeista che tuttavia il nuovo presidente smentisce nei fatti, giorno dopo giorno, legando l’economia ucraina sempre più strettamente alla Russia.

Nel gennaio 2014 il dissenso della popolazione, impoverita e ignorata del tutto dal governo, esplode in un susseguirsi di proteste di piazza che degenerano presto in aperta rivolta. Yanukovych fugge in Russia e il potere passa nelle mani di Poroshenko, affermato affarista e deciso euroatlantico.

La deposizione di fatto di Yanukovych, che aveva ottenuto un mandato politico legittimamente democratico da parte delle minoranze russofone del Paese, e la piega decisamente antirussa assunta dal nuovo governo al potere diffondono manifestazioni di malcontento in tutta l’Ucraina meridionale e orientale, dove le minoranze russofone sono più numerose, e in marzo la Crimea, popolata a maggioranza da russofoni, decide di separarsi dall’Ucraina.

Putin non si fa cogliere impreparato e in poche settimane assume il controllo militare della penisola, permettendole di votare attraverso un controverso referendum (i cui risultati sono stati riconosciuti solamente da Mosca) la propria secessione dall’Ucraina e unificazione alla Federazione Russa.

Pochi mesi dopo, incoraggiati dal successo della Crimea e dalle armi promesse dal Cremlino, anche i russofoni del Donbass si proclamano indipendenti. Kiev questa volta riesce a reagire prontamente; il tentativo del governo di sedare la ribellione tuttavia fallisce e i distretti orientali dell’Ucraina piombano in una sanguinosa guerra civile, che si trascina, grazie all’attiva partecipazione dal Cremlino, fino al febbraio scorso.